【中森農産 中森剛志】日本の農業を守り食料安全保障の確立を目指す

中森剛志(中森農産株式会社 代表取締役)/ 聞き手:佐伯恵太(サイエンスコミュニケーター)

埼玉県加須市で農業に取り組んでいる中森農産の中森剛志さんに、サイエンスコミュニケーターとして活躍する佐伯恵太さんが、日本の農業の現状や今後、遺伝子組み換え作物の可能性について話を聞きました。【佐伯恵太さんの取材記事も併せてどうぞ】

2017年にスタートし、急成長を遂げる中森農産株式会社の原点は“日本の農業のために何ができるか”という中森さんの想い。東日本大震災をきっかけに、災害大国日本で、農村を守ることがなにより大切であると気付いたといいます。穀物の8割を輸入に依存している日本にとって、遺伝子組み換えは食料不安に備える為の貴重なテクノロジーの1つである、とも語る中森さんの考えに迫ります。

日本の食料安全保障のためにできること

佐伯:中森さんは食料安全保障の重要性を唱えていますよね。

中森:世界の農業生産性は爆発的に向上しています。いっぽう日本は、穀物の生産を意図的に抑え込んでいる唯一の国です。

先進大国の大半が穀物輸出国であるにも関わらず、人口1億人以上の先進大国、日本は、穀物の約7割を輸入に依存しています。日本が戦後に作り上げてしまった食料自給バランスのギャップがある。その問題が膨大に拡大しているのが現在です。

人は食料を食べないと生きて行けません。ところが先進国では、その人口のたった1%の人しか食料生産を生業にしていません。99%の人が、1%に頼って生きているというのが、世界の実態なんです。

気候変動や地政学リスクの高まりを考慮すれば、食料不安や危機に備える必要があります。しかし、特に日本においてその備えは十分ではありません。誰かが取り組まないといけない。僕一人は非力な人間ですが、僕一人でもやらないといけないと思い、今に至っています。

東日本大震災で農村の大事さを知る

佐伯:そもそも、中森さんが農業を始めようと思われたきっかけはなんだったんですか?

中森:東京農業大学在学中に「日本の農業に一生を賭ける!学生委員会」に加わり、活動を通して“日本の農業のために何ができるか”を考えていました。生産者さんの所得に貢献するため、関東の生産者さんから農産物を仕入れ、東京で販売を始めました。

やがて学生起業をし、農産物の流通業以外にレストランのビジネスもスタートさせたのですが、その頃に東日本大震災が起きました。

佐伯:震災のあとどうされたのですか?

中森:震災の一週間後に宮城県石巻市へと駆けつけました。そこは僕の人生で経験したことのない悲惨な現場でした。市街地に食料はなく、水や電気といった生活インフラは失われている。誰もが緊迫した状態に絶望していました。

そのなか、石巻市の職員さんから「今朝、道が開通した漁村があるので行って欲しい」と言われて向かったその漁村は、市街地とは違い活力がありました。なぜ、漁村に活力があったのか?

漁村では畑から作物が採れ、川から水を汲めて、木を切って火を燃やせる。市街地にはできないことができていたからです。戦中、人々が農村に疎開していたように、いざという時、漁村や農村は命のセーフティネットになるということを実感しました。

農村を守ることが日本を守ること

佐伯:震災が、有事のことを考えるきっかけになったのですね。

中森:日本は世界最大の災害大国です。世界のマグニチュード6超の地震の約2割は日本で発生し、活火山の約1割が日本に集中しています。しかも、21世紀に戦争は起きないと専門家やビジネスマンは口を揃えていたのに、ウクライナのようなことが起きる。

もはや、よその国の事で済まされません。日本で災害はもちろん、有事のことを考えないのは自殺行為に等しい。日本に生まれたものとして、“日本で何ができるか”を考えないのは、次世代や先祖に対して申し訳ないと思いました。

佐伯:「何ができるか」ですか?

中森:自分は野菜の販売はしていましたが、農業に携わっていたわけではありません。その矛盾が震災以降、自身の中で蓄積されて行きました。

僕の本質的な課題は“食料安全保障のために何ができるか”です。農村を守ることが日本を守ること。そのために何ができるかといろいろと考えを巡らせた結果、“農村が都市に勝っている再現性のある経営資源は農地しかない”という結論に辿り着きました。

佐伯:それが原点になっているわけですね。

中森:地方の少子高齢化の問題もあります。2023年、1年間で首都圏への若年層の転入超過数は10万人を超えました。それこそウクライナ戦争の前には「地方はいらないんじゃないか」「GDPに貢献しない地方は不要」というような議論も平気でされていました。

農村の経営資源を最大効率で活かせば、農村に付加価値を持たせることができる。地域人口の増加も可能になりGDPも生みだせる。ひいては有事の際に日本を守ることができる。

必要なのは“農業の生産性の改善”。食料安全保障の確立こそが、僕が一生をかけてやるべきことだと考えています。

「食料安全保障の確立」というゴール

佐伯:農業を始める経緯を教えてください。

中森:2014年に東京から埼玉県加須市へ移住しました。「北埼玉明日の農業担い手育成塾」で研修を受けつつ農地を集め、研修後の2016年に稲作農家として独立しました。そこから規模を拡大し、2017年に中森農産株式会社を設立しました。

佐伯:そこから、作付面積を約300ヘクタールまで拡大され、メガファームへと急成長されましたね。

中森:僕には食料安全保障の確立というゴールがあるため、ゴールから逆算してどのように農業を始めればいいのか、どんな農業を作って行けばいいのかを考えました。

研修を受ける前に半年間、全国の生産者さんを廻ってヒアリングをし、自分が描いている事業計画にどれくらい誤差があるのかを整理し、“こうすれば良い”という戦略も踏まえて加須市に来ました。

埼玉県加須市で農業をスタート

佐伯:なぜ、埼玉県加須市だったのですか?

中森:埼玉県は米の主産地ではありません。米の相場は低く、ブランド化されていないので農業の産業的位置づけが低い。だから農業インフラに対する投資も脆弱。そのため農業の生産性が低下して後継者が育たず農地が流動化しやすい。ということは、自分みたいな“よそ者”の人間でも参入しやすく、農地を集約しやすいということなんです。

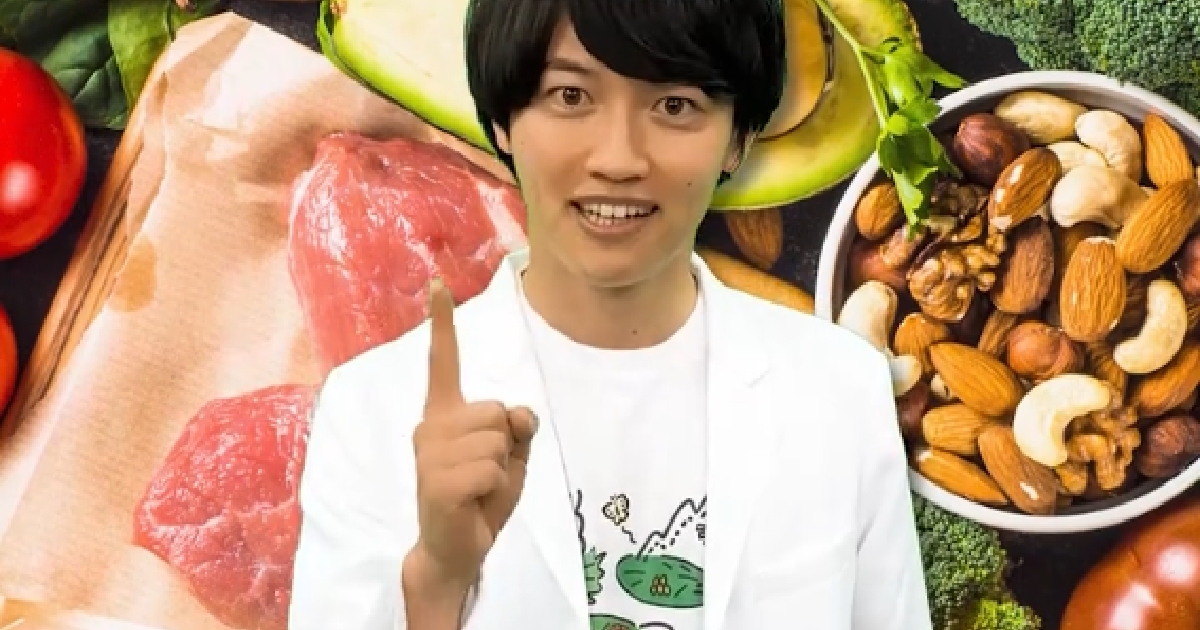

なかでも加須市は埼玉県一農地を持っている市町村です。しかも水田比率が85%と極めて高い。これは全国的にも高い比率です。かつ、兼業比率も全国トップクラス。兼業ということは後継者がおらず農地が流動化しやすいことを意味します。統計データを見ると分かりますが、大規模稲作の生産性が品目別に見ても最も高い。

農業を成功させるには“いかに農地を集積集約できるか”がポイントです。例えば、エリアあたり毎年10ヘクタールが流動化し、自分が集積できるのが1%ならたいして増えません。でも、加須市なら理論値で20%は集積できる。集積見込み農地の母数を増やして行けば農地の絶対量は確保できると考えました。

農地を集め、損益分岐点を達成するのが目標だった

佐伯:“農地を集積する”メリットについてもう少し詳しく教えてください。

中森:米作りというビジネスモデルは、一定面積以上の土地において、多量の資本を投下して、効率化する集約的な農業です。前提として農地を集積しないことには絶対に損益分岐点は超えません。

例えば、1席しかないラーメン屋で利益を出すのは不可能じゃないですか。1人親方のラーメン屋でやって行こうとすると10~20席は必要です。

佐伯:米農家の約9割は赤字だと聞きます。

中森:農水省の「営農類型別農業経営統計」によれば、米の生産者の時給は10円だそうです。すると誰もが「米を作っていても食っていけない」と考えます。しかし、日本の米農家の90%は兼業農家です。専業化しているのは10%しかいません。時給10円は数字のマジックで、稼いでいない90%と稼いでいる10%を平均しているんです。

佐伯:イメージと大きなギャップがありました。ブランド米でなくても勝負できるものなのでしょうか?

中森:日本は「中食化」が進んでいます。家で米を炊かないで外食するかお弁当を買う。それによってスーパーでは米が売れなくなりました。スーパーに並んでいるお米はブランド米です。スーパーの棚を埋めるブランド米の価値は下がっているのに対し、業務用の米の価値は上がっています。でも、米農家は「ブランド米を作らないといけない」と思い続けてきたので、供給は減っていません。需要は減っているのに・・・。

ブランド米の価格は下がり、業務用の米は需要があるのに誰も作らないから価格が上がっている。ブランド米と業務用の米の価格差は縮んでいます。

だからブランド米が重要という訳ではないんです。スケールメリットの方が経営に対してインパクトがあるんです。水田農業のボトルネックはなんなのかというと、農地の集積と集約ができていないことです。なので、農地の集積と集約を重視しました。

農地を集め、損益分岐点を達成する、というのが、最初の5年の目標でした。

遺伝子組み換えは食料不安に備える為の貴重なテクノロジー

佐伯:中森さんはもともと、スローフード協会の代表理事をしていらっしゃいました。

中森:元々イタリア発祥の社会運動で「遺伝子組み換え反対」が第一のイデオロギーの団体でした。ただし僕個人の目的意識は、スローフードでなく、食料安全保障でした。誰もが安定した食料供給にアクセスできるというのが、僕の達成したいことなんです。

佐伯:現在、遺伝子組み換え作物に関してはどのようなお考えをお持ちですか?

中森:基本的には取り入れるべきテクノロジーだと考えています。遺伝子組み換え作物が今の世界の食料供給に与えるベネフィットは膨大です。そのことを客観的に評価すべきです。健康や環境に関するリスクは当然考えるべきですが、単に感覚で否定するのは望ましくないと考えます。いっぽうで、現在の日本の農業に導入すべきかというと、経済合理性や消費者心理などの観点などから一概に最適とは言えない側面もあります。

佐伯:海外の遺伝子組み換え作物の現状は、ウォッチされていると思いますが、どのように評価されていますか?

中森:非常に上手くいっていると思います。世界でこれだけ拡大して穀物を供給しているというのは、それだけのメリットがあるからです。

先ほど言いましたが、今、農業人口は減少しており、この先、もっと少なくなって行きます。99.9%の人は食料を生産しなくなります。そのとき、0.1%の生産者が世界の人の命を握っているという状況になります。するとその生産者が世界を崩壊させることも豊かにすることもできる。そんな生産者からテクノロジーを取り上げるのか?それは望ましくないと思います。ぜひ、サイエンスコミュニケーションの力が必要だと思います。

佐伯:まさに。遺伝子組み換えに反感を持っている方が多いことなど、課題がありますね。

中森:その理由を僕なりに考えてみると「遺伝子組み換え」という名前も原因のひとつなんではないかと。まず、人の価値観は、時代背景などで作られます。ひとつ例を挙げると、高度経済成長期の大阪万博の時代は科学が絶賛されていました。その時代に「化学調味料」が出てきた。その後公害の問題が起きて、科学が疑われ始めます。その後「うま味調味料」に名前を変えていったという事例があります。認知や理解を深めていくためには、こうしたコミュニケーションの戦略も必要なんじゃないかと思います。

佐伯:日本でも自然本来のまま”が良いとされる傾向もありますね。科学的なエビデンスもないのに、自然由来のメリットをうたうような商品のほうが、むしろ巧みなキャッチコピーを使っている実態もありますよね。

中森:実は、自然由来の毒素は無限にあります。しかもその自然界の毒素の検証は十分にされていません。また、通常の育種はひとつひとつの遺伝子の形質まで調べないわけなので、遺伝子組み換え作物の方が、科学的に安全というのが、僕の正直な意見です。

例えば赤カビ病になった小麦を子どもが摂取すると死んでしまう可能性もあります。それくらい我々は毒素のリスクにさらされています。こうした自然界に存在しているリスクと比べると遺伝子組み換え作物のリスクは著しく低いと思います。

日本は、世界のなかでも大量に遺伝子組み換え作物由来の食品を約30年間にわたり摂取している国です。その30年の結果というのは十分評価して良いのではないかと思います。

もちろん、最終的には消費者がマーケットを作ります。生産者サイドの理屈をどこまで押し付けていいのかという観点は当然あります。

遺伝子組み換え作物の可能性は無限にある

佐伯:日本の農家が、遺伝子組み換え作物を導入していく可能性についてはどうお考えですか?

中森:本格的に導入するのは、現段階では難しいかもしれません。まずは種子の調達が難しい、さらに周辺地域から様々なハレーションが起こるなどのリスクが予想されます。自治体によっては栽培を制限する条例もあります。

今は試験的に取り組み、生産性向上にメリットがあるということをデータで確保する。その活動を地道に続けるフェーズだと思います。

佐伯:日本の遺伝子組み換え作物の導入の課題は何なのでしょうか?

中森:例えば、子実トウモロコシ*は遺伝子組み換え作物のなかでも最も普及している作物のひとつですが、日本政府は子実トウモロコシの増産を本気でやろうとはしていません。

*子実トウモロコシ:実の部分のみを収穫し活用する飼料用トウモロコシ

トウモロコシはウクライナでも生産していましたが、ウクライナ戦争によって壊滅的になりました。子実トウモロコシの価格も高騰しています。そのため日本政府は農家に補助金を出しました、僕は「日本政府はトウモロコシ大増産へと舵を切るかもしれない」と思い、「これはいよいよ日本でも遺伝子組み換えを取り入れる気運が高まるだろう」と考えていたのですが、どうやらその気はないらしい。

佐伯:機運を高める最大のチャンスだったわけですね。

中森:今後政策が変わるかもしれませんが、現状としては残念な状況です。子実トウモロコシは膨大な需要があるのに日本産の供給比率はほぼゼロ。毎年、2万ヘクタール以上の農地が失われているのだから、その農地で子実トウモロコシを作ればいいじゃないかという話なんですよ。

佐伯:なるほど。例えば、現時点での実現可能性はさておき、今後日本でどのような遺伝子組み換えが開発されると良いと考えますか?

中森:発想は無限にあります。お米に鉄分を入れて女性の鉄分不足を解消するとか、収量を3割上げた米を作るとか。3割増えれば値段を下げることもできます。すると日本だけでなく世界のマーケットにも訴求できます。

そもそも異常気象によってアジアの米の生産量が3割落ちています。そのためインドは米の輸出を規制しました。食料供給が不安定化しているなか、日本の食料安全保障のためにも収量を3割上げるのは意義のあることです。また、水田でなくとも米が生産できるようになると、放置されている畑で米が作れるようになります。

持続可能な農業について議論し、提言する

佐伯:中森さんが副理事を務められている日本バイオ作物ネットワークについて教えてください。

中森:日本バイオ作物ネットワークは、国内外のプロ農家とダイレクトに繋がり、バイオテクノロジーや不耕起など最新技術を軸にあるべき土地利用型農業の姿、長期視点に立った本当に意味のある政策の提言、持続可能な農業などについて実践的な議論をするプラットフォームです。

その一環として遺伝子組み換えの正確な情報の普及・啓蒙にも取り組んでいます。いずれ遺伝子組み換え技術を選択する日も来ると思います。今後、日本が子実トウモロコシを増産する可能性もあります。

その日のために、今、準備をする。“遺伝子組み換えのことは何も分かりません。データもありません”では立ちゆきません。どうすれば遺伝子組み換え種子を調達できるのかといった情報普及もして行かなければならないと考えています。

佐伯:最後に今後の目標についてお聞かせください。

中森:水田農業は高齢化が進んでおり、担い手がいません。我々が担い手となって事業を継承して行く。そのことで農地を守って行く考えです。

埼玉県で構築した大規模有機農場モデルを全国展開したいと考えています。2023年は茨城県、栃木県でも生産を開始しましたが、2025年はさらに複数の県で行う予定です。20年後までの事業計画を立てていますが、10万ヘクタールの土地を耕作し、日本の食料安全保障に直接的に貢献することを目指しています。

最初「食料安全保障を確立する」というと皆、笑いました。高い目標を立てる人のことを人は笑うものです。しかし、高い目標を設定することで出会える課題も成果もあります。そのことで、関わる人の人生も豊かになり、次世代に残すべき農業の姿にも近づきます。

興味があればぜひ、一緒に農業に取り組んで欲しいと思います。ぜひ、志を高く持って、我々と食料安全保障の確立を目指して欲しいと思います。世の中の当たり前の暮らし、当たり前の幸せが一番大切だと感じています。皆の当たり前を作って行ける、そんな小さくて大きな夢を実現できる仕事が、農業だと思います。

【プロフィール】

中森剛志(中森農産株式会社 代表取締役)

https://www.nai.organic

1988年、東京都生まれ。東京農業大学農学部卒業。在学中より日本農業の未来に危機感を抱き、「日本の農業に一生を賭ける!」を合言葉に活動。全国の有機農産物を中心に扱う青果流通業・飲食業で学生起業。事業の傍ら、政治から農業を変えるべく国家ビジョン研究会にてシンクタンク活動開始。その後、日本スローフード協会を設立、初代代表理事を務める。

日本農業最大の課題は生産分野にあるとの確信から2014年、25歳の時に埼玉県加須市へ移住。2016年、稲作農家として独立。2017年、中森農産株式会社を設立。米や麦、大豆、そばを300ha作付けしている。

日本バイオ作物ネットワーク副理事/JGAP・有機JAS認証事業者/埼玉県稲麦作経営者会議理事。

佐伯恵太(サイエンスコミュニケーター)

https://keitasaiki.info

1987年、京都府生まれ。京都大学大学院理学研究科で修士号(理学)を取得し、日本学術振興会特別研究員(DC1)として同大学院博士後期課程に進学。1年間の研究活動の後、俳優に転身。現在は、科学とエンターテイメントの架け橋になるべく、フリーランスの俳優・サイエンスコミュニケーター(科学コミュニケーター)として活動中。

Sponsored by バイテク情報普及会